大人の歯が抜けたらどうする?応急処置と注意すべきポイント

歯が抜けたときに1本ぐらいは無くても大丈夫だろうと思ったことがありませんか。

失った歯の代償は、他の歯への負担や体の筋肉の疲労などに影響するため、歯が抜けた後は、適切な治療法で代用の歯で補う必要があります。

本記事では、歯が抜けた後の応急処置、歯が抜けて放置するリスク、歯が抜けた後の治療法について解説します。

歯が抜けてしまった時の応急処置

歯が抜けてしまった場合は、適切な応急処置が必要です。

まずは、止血して早めに歯科医の治療を受けましょう。

抜けた歯を元に戻したい場合は、歯の保存方法も確認しておく必要があります。

止血する

歯が抜けた後は出血を止めるために、清潔なガーゼを口の中で噛むようにして、しばらく待ちましょう。

ガーゼがない場合はティッシュペーパーでも大丈夫です。数分程度で出血は止まります。

歯の抜けた部分を無理に触ったりすると炎症しやすくなりますので注意しましょう。

もし、口の中が血で不快な場合は、軽いうがいをしてから、もう一度ガーゼを充てておきましょう。

歯を保存する

抜けた歯は、適切な方法で保管できた場合は、再植することも可能です。

再植できるポイントは、抜けた歯を乾燥させずに保管して、早めに歯科医の治療を受けることです。

目安として歯が抜けてから30分以内に治療できれば、再植の成功確率は高くなります。

歯の保管方法については、歯の根元の周りを覆う「歯根膜」を傷つけないように軽く水で洗い、生理食塩水、または冷たい牛乳に浸して保管します。

この場合に使用する牛乳の種類は、 ロングライフミルクや低脂肪乳なは代用できないので注意しましょう。

歯が抜けてしまった時に気をつけたいポイント

歯が抜けてしまった場合に特に注意すべきなのは、歯の細胞を守りながらできるだけ早く歯医者を受診することです。

どれだけ早く適切に対処できるかによって、歯を元に戻せる可能性に大きな差が出ます。

次の2つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント①抜けた歯の根っこ部分は絶対に触らない

歯は、普段から見えている白く硬い部分と、歯茎に埋まっている根の部分があります。

このうち、根の部分には触れないように注意しましょう。

根の部分には「歯根膜」と呼ばれる細胞があり、これが傷つくと再植の成功率が下がります。

歯が抜けると慌てやすいですが、どこを持てばよいかを理解しておくとミスを避けられます。

ポイント②抜けた後なるべく30分以内に受診する

抜けた状況によってはなかなか難しいこともありますが、可能であれば歯が抜けてから30分以内に歯医者を受診しましょう。

抜けた歯が元通りになるかは時間との勝負です。

1分1秒が過ぎるほどダメージが進んでしまうので、できるだけ早く受診して治療を受けられるかが再植の成功率を左右します。

30分以内の受診が難しい場合でも、できるだけ2時間以内に治療を受けるようにしましょう。

早く治療を受けるほど、抜けた歯が周囲の組織としっかり結合しやすくなり、元通りになる可能性が高まります。

このとき、牛乳や生理食塩水に浸して、抜けた歯が乾燥しないように注意して受診することが重要です。

もし乾燥した状態で30分以上経過すると、元に戻すのが難しくなってしまいます。

また、歯医者到着後すぐに処置が受けられるようにあらかじめ電話で状況を伝えておきましょう。

歯が抜けたとき放置するとこんなリスクが

歯が抜けたままにすると、かみ合わせが悪くなり、歯以外の部分に負担がかかり、体調を崩しやすくなります。

歯が抜けたとき、素早く診察して再植できなくても、数日後までには歯科医の治療を受けるようにしましょう。

では、もし、歯が抜けて治療せずに放置した場合のリスクについて解説します。

かみ合わせの悪化により胃腸に負担がかかる

歯が抜けたままにしておくと、かみ合わせが悪くなって、他の歯に負担がかかります。

また、かみ合わせが悪くなると、咀嚼力が落ちて胃腸など消化機能にも影響してきます。

食事は良く噛んで食べることで胃腸の消化を助けることができますが、かみ合わせが悪いと

良く噛まないで飲み込むようになるため、唾液の分泌も少なくなります。

唾液の分泌が悪くなると、連動して胃液の分泌も少なくなって消化力が弱まり、食欲不振や栄養不足になります。

バランスの良いかみ合わせとは、上の歯と下の歯が正しく接触することです。

かみ合わせが悪くなると、歯や胃腸の他にも、顎関節、筋肉、骨などに負担がかかることになります。

関連記事:噛むと歯が痛い原因は何?やってはいけない行為も紹介

肩こり・頭痛が起きる

歯が無くなると歯の噛み合わせも悪くなり、肩こりや頭痛が起きやすくなります。

噛み合わせが悪いと咀嚼力が落ちて顔の筋肉が衰え、連鎖的に体の筋肉が緊張して体調を崩す原因となります。

また、顎から首、肩へと続く筋肉の緊張によって「緊張型頭痛」が起こります。

「緊張型頭痛」は、筋肉の血流が悪く乳酸などの疲労物質が溜まると痛みを引き起こす症状です。

またストレスによる精神的な緊張感によっても「緊張型頭痛」が起こることもあります。

顎関節症になる起因になる

「顎関節症」とは、口を開けると痛みが生じて顎の部分がカクッと音が鳴る関節の病気です。

「顎関節症」になる原因は、歯並びや噛み合わせが悪く、顎への負担がかかるからです。

また、ストレスや外傷によって顎の周りの筋肉が緊張し、もともと顎関節が弱いと「顎関節症」のリスクが高くなります。

顎の痛みがひどくなると食事が通常にできなくなるため、日常生活に支障ができてストレスが溜まりやすくなります。

「顎関節症」の治療法については、顎の使い方が左右バランスよくできるようにストレッチをや、顎のマッサージで筋肉をほぐすなど、外部からのメンテナンスで改善を促します。

また、消炎鎮痛剤を使用し、マウスピースを装着して矯正する場合もあります。

関連記事:歯周病で顎が痛くなる!?痛くなる原因と予防法を解説!

見た目の老化が早まる

抜けた歯を放置することで、健康上の影響以外に、顔の印象が変わることもあります。

口周りの筋肉が衰えるため、しわ、たるみ、ほうれい線が際立ち、頬が下がって老けた顔立ちになってきます。

また、歯が無くなると滑舌が悪くなって通常の発音がしにくくなります。

高齢者になると生活習慣が乱れて体調を崩しやすくなるため、さらに歯が無い状態が続くと、食べ物が上手く食べられなくなったり、見た目が悪いので外出しなくなって運動不足になったり、日常的な不都合から寝不足になったり等、生活習慣病のリスクも高くなります。

抜けた歯を放置しておくと見た目の老化が早まると同時に、不健康になりやすくなります。

歯が抜けたときの治療方法

| 治療法 | 入れ歯 | ブリッジ | インプラント |

| 治療期間 | 短期間 | 短期間 | 長期間 |

| 治療後の違和感 | 違和感あり | 比較的違和感ない | 違和感ない |

| 取り外し | できる | できない | できない |

| メンテナンス | 取り外してお手入れする | セルフケア | セルフケアと定期健診 |

| 見た目 | 金属部分が気になる | 前歯以外は自然 | 天然の歯に近い |

| 価格 | 保険適用の場合安い | インプラントより安い | 保険適用外で高額 |

ほかの歯に負担がかかる

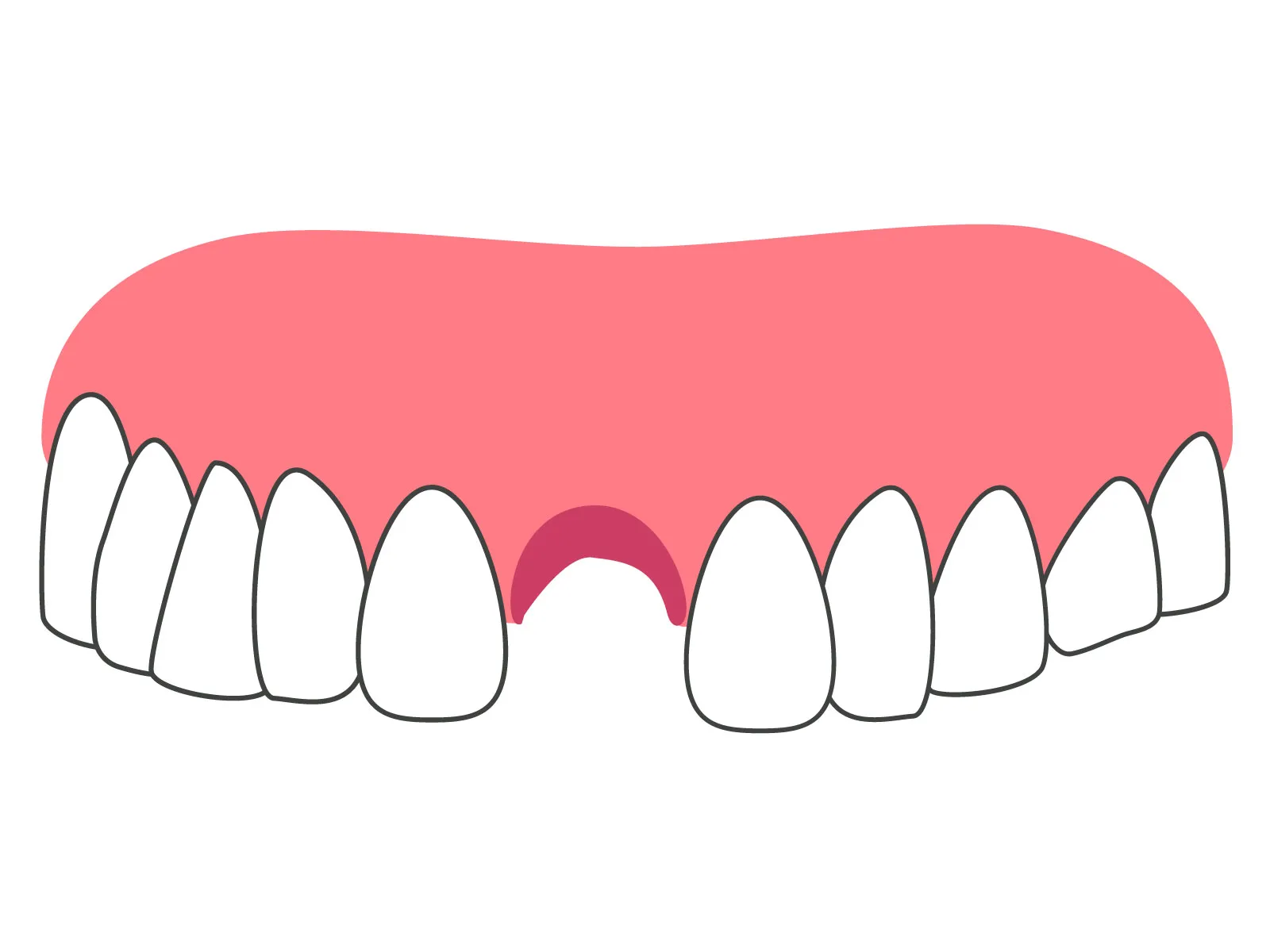

抜けた歯を放置すると、周囲にあるほかの歯に負担がかかります。

これは、抜けた部分に周囲の歯が倒れたり、伸び出したりするために噛む力のバランスが乱れてしまうためです。

さらに、歯が抜けた部分に周囲の歯が移動し、歯並びが乱れることがあります。

その結果、歯磨きをしても磨き残しが発生しやすくなることも。

「1本歯が抜けただけ」と軽く考えて放置してしまうと、口の中全体に悪影響を及ぼす可能性があることを覚えておきましょう。

歯が抜けたときの治療方法

歯が抜けたとき、歯医者ではどのような治療を行うのでしょうか。

基本は、抜けた歯をもとの位置に戻す「再植」です。

ここでは、再植の概要とメリット・デメリットを解説します。

再植

一度抜けてしまった歯でも、一定の条件が整っていればもともと入っていた部分に戻すことが可能です。これを再植といいます。

そのためには、歯の根元の周りを覆っている歯根膜が残っていること、損傷されていないこと、汚染されていないことなどの条件を満たしていることが必須です。

抜けた歯をきれいにしようと強くこすったり洗ったりしたくなるかもしれません。

しかし、その際に歯根膜が傷ついてしまうと、再植が難しくなります。

再植治療のメリット

再植治療の大きなメリットは、歯が元通りになる可能性があることです。

もし再植治療がうまくいかず歯を失ってしまうと、他の治療を受けるために追加の費用や時間がかかります。

再植が成功すれば、これらを避けられるのが大きなメリットです。

再植治療のデメリット

再植治療のデメリットとして、必ずしも再植できるとは限らないことが挙げられます。

その場合は、その他の治療方法を検討することになります。

また、歯根が少しずつ吸収されてしまう「歯根吸収」や、歯の神経が死んでしまう「歯髄壊死」などの合併症、さらに歯の変色が起こる可能性もあります。

これらもデメリットに含まれます。

入れ歯

入れ歯は、抜けた歯を補うために人工的に作った歯です。入れ歯には部分入れ歯と総入れ歯があり、抜けた歯の本数によって入れ歯の範囲を調整することができます。

保険の適用については、「アクリルレジン」と呼ばれるプラスチック製の場合は、安価に作ることができて保険が適用します。

一方、金属を使わない見た目にも自然な入れ歯は、保険の適用外で自費となります。インプラントで支える入れ歯も自費です。

入れ歯治療のメリット

- 保険適用のアクリルレジンは安くできる

- 治療期間が比較的短い

- 取り外しできるので衛生的に使える

- フィット感に合わせて修正・調整ができる

- 抜けた歯の数に限らず対応できる

入れ歯治療のデメリット

- 入れ歯の範囲が広い場合に装着感が悪いこともある

- 両隣の歯を支えるバネによって歯に負担がかかる

- 入れ歯の取り外しでお手入れが必要になる

- 隣の歯がない場合は入れ歯ができないこともある

ブリッジ

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を支持台として、失った部分を人工の橋のように補強する治療です。

ブリッジの治療を行う場合は、まずは、失った歯の両隣に歯があること、支持台になる歯は丈夫でグラグラしていないことが条件となります。

ブリッジ治療の保険適用については、連続して2本まで歯が無い場合と、支持台となる歯は、最低2年間は問題がないと診断された場合に限ります。

ブリッジ治療のメリット

- 条件がそろえば保険適用のブリッジもある

- 安定感があり入れ歯よりも違和感がない

- 治療期間が短くて済む

- 失った歯の数が少ない場合に適している

ブリッジ治療のデメリット

- 支持台となる両隣の歯が必要になる

- 支持台になる歯は虫歯治療を優先する

- 両隣の歯を削ることになる

- 入れ歯のように取り外しは効かない

- 合わなかった場合は作り直しになる

インプラント

インプラントは、あごの骨にチタン製のインプラントのネジを埋め込み、これを支持台にして人工歯を被せる治療です。

入れ歯やブリッジと比較すると、見た目にも違和感がなく歯にかかる負担もないのが特徴です。

インプラント治療は、基本的に医療保険の対象外となっています。

インプラント治療のメリット

- 天然の歯に近い見た目になる

- 入れ歯やブリッジよりも違和感がない

- 両隣の歯を削ることなく負担もかからない

- 失った歯の数が少ない場合に適している

インプラント治療のデメリット

- 定期メンテナンスが必要になる

- 治療期間が長くなる

- 麻酔をして手術をする

- 保険適用外なので高額になる

- 術部が腫れ内出血することがある

治療後の注意点

治療後に注意すべきポイントは、定期的に経過観察を受けることと、合併症に気をつけることの2つです。

それぞれについて解説します。

定期的に経過観察を受ける

再植できたからといって放置するのではなく、定期的に歯医者での経過観察を受けることが大切です。

経過観察を受けていれば、何かトラブルが起きた場合にも早く気づいて治療につなげることができます。

その結果、歯を残せる可能性も高まるため、非常に重要といえます。

合併症に気をつける

再植治療のデメリットでも紹介したように、治療後は合併症のリスクがあります。

合併症を放置すると歯を失ってしまうリスクがあるため、注意が必要です。

早期の段階であれば歯を残したまま対処できることもあるので、やはり経過観察を受けることが大切といえます。

自分で合併症かどうか判断できなくても、何か気になる症状があればできるだけ早く歯医者に相談しましょう。

歯が抜けたら適切な応急処置と治療を行いましょう

歯が抜けた後は、炎症で酷くならないように止血をして再植したい場合は、歯を保管して早めに歯科医で治療をしましょう。

そのまま放置しておくと、かみ合わせが悪くなって消化機能が低下し、肩こりや頭痛を起こしやすくなります。

また、嚙み合わせが悪くなると顎の筋肉が衰えて顎関節症のリスクも高まります。

歯が抜けた後は、3つの治療法「入れ歯」「ブリッジ」「インプラント」のいずれかの方法を選ぶことができます。

治療方法によって保険適用するものと適用外のものがありますので、予算と歯への負担を考えて検討すると良いでしょう。

関連記事:歯医者の選び方とコツとは?注意すべきポイントもチェック

東京都で歯医者を探しているなら、東京を中心に22院のクリニックを展開している「世航会デンタルオフィス」がおすすめです。

世航会デンタルオフィスでは、健康な歯はできる限り「削らない・抜かない」虫歯治療を重視しています。

予防歯科のプロフェッショナルが患者様の奥地の健康を維持・管理いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

資格

- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士

- ICOI 国際インプラント学会 指導医

- UCLAインプラントアソシエーション理事

- JAID 常任理事

- 日本顎咬合学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会所属

- 日本補綴歯科学会所属

- 日本歯科医師会 会員

- 東京都歯科医師会 会員

- 厚生労働省認定研修医指導医

略歴

- 1997年 明海大学 歯学部入学

- 2003年 同大学 卒業

- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学

- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞

- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得

- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員

- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院

- 2008年 医療法人社団世航会 設立

- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教

- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師

- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師

- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師

- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学

- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得

©︎2023 Sekoukai.世航会

都内21院展開!土日診療・当日予約可能!

医療法人社団世航会

医療法人社団世航会