歯周病がくさい!臭いの特徴や原因・改善方法を徹底解説

歯周病による口臭には、独特で強い臭いという特徴があります。

自分では気づきにくいことも多く、気づいたときには症状が進行している場合もあります。

本記事では、歯周病の臭いの特徴や発生する原因、自分で口臭を確認する方法、そして改善策までを詳しく解説します。

気になる口臭の正体を知ったうえで、できるだけ早めに対処することが大切です。

この臭いがしたら歯周病かも?歯周病の臭いの特徴

歯周病が進むと揮発性硫黄化合物が増え、独特の悪臭を生み出します。

日常の食べ物由来や生理的な口臭より刺激が強く、持続しやすいため、人と接する機会が多い方は特に注意が必要です。

それぞれの臭いに特有の原因物質が関係しており、歯周病の進行度合いや生活習慣によって強さも変わります。

放置すると治りにくくなるため、臭いのサインに気づいた時点で早めの対処が求められます。

ここでは、歯周病による代表的な3つの臭いについて見ていきましょう。

腐卵臭

ゆで卵を腐らせたような刺激臭は「硫化水素」が主因です。

歯垢や舌苔に潜む細菌がタンパク質を分解する過程で発生し、口内全体に広がります。

この臭いは歯周病初期から感じられ、朝起きたときに特に強くなる傾向です。

舌ブラシで舌苔を除去し、唾液量を増やすケアを徹底すれば、臭いは軽減されます。

腐った玉ねぎの臭い

鼻にツンと刺さる玉ねぎの腐敗臭は「メチルメルカプタン」が関与しています。

毒性が強く歯周組織を傷める性質があり、放置すると炎症が悪化しやすくなります。

この物質は歯周ポケットの奥深くで発生するため、通常の歯磨きだけでは、除去が難しいとされています。

歯科でのスケーリングと徹底したブラッシング指導で、原因菌を減らすことが対策の第一歩です。

生ごみ・魚の臭い

生ごみや潮のような生臭さは「ジメチルサルファイド」が原因とされます。

歯周ポケット内の嫌気性菌だけでなく、消化器疾患が影響するケースもあり発生源を確かめなければいけません。

臭いが慢性的に続く場合、歯周病のほかにも内臓からのガスが関与している場合があります。

口腔内の清掃を行っても改善しない場合は、内科的検査も視野に入れ、早めに診察を受けることが望ましいでしょう。

歯周病で臭くなる原因

歯周病による口臭は主に二つのメカニズムで強烈になります。

一つは歯周病菌がタンパク質を分解して放つ揮発性硫黄化合物、もう一つは炎症から生じる膿の臭いです。

これらが混ざり合うと腐敗臭のような刺激臭が長時間残りやすく、人との距離感にも影響します。

ここでは、それぞれの原因がどのように口臭を悪化させるのか詳しく見ていきましょう。

歯周病菌が発生させるガス

歯周病菌は食べカスやはがれた粘膜に含まれるタンパク質を分解し、硫化水素やメチルメルカプタンなどの揮発性硫黄化合物を放出します。

これらのガスは腐った玉ねぎや卵のような強い悪臭を持ち、歯周病の初期段階から感じられるでしょう。

酸素の少ない歯周ポケットでは嫌気性菌が繁殖しやすく、ガスの発生量も次第に増えていきます。

定期的なスケーリングと舌苔の除去で細菌の温床を減らせば、臭いのもとを大きく抑制できます。

歯槽膿漏の発生

歯周病が進行すると、歯ぐきの深い部分で炎症が広がり、やがて膿がたまる歯槽膿漏へと進行していきます。

膿が破れて流れ出すとタンパク質の腐敗臭と血液の鉄臭さが混ざり、口臭はさらに強烈になります。

膿の圧力で歯周ポケットが広がるとブラッシングやうがいが届きにくくなり、細菌が爆発的に増殖してしまうのです。

歯科治療で膿を取り除き、炎症を抑える処置を受けなければ、口臭の改善は難しいでしょう。

歯周病の口臭を自分で確認する方法

歯周病の口臭は、自分の息は慣れで感じにくく、第三者も指摘しづらいです。

そのため、いくつかの客観的なチェック方法を把握しておくことで、より早い対処が可能になります。

ここでは、手軽にできるセルフチェックから精度の高い検査まで順番に紹介しますので、状況に応じて試してみましょう。

コップや袋に息を吹き込む

清潔なコップやビニール袋に息を閉じ込め、すぐに鼻を近づけて臭いを確かめます。

外気と混ざる前に判断できるため、口腔内のガスを正確に感じ取れるでしょう。

デンタルフロスを使用し歯間の汚れを取り出して嗅ぐ方法も効果的ですが、強い悪臭を伴う場合は歯周病が疑われるサインです。

短時間で判断できる反面、体調や直前の食事で変化する点は頭に入れておきましょう。

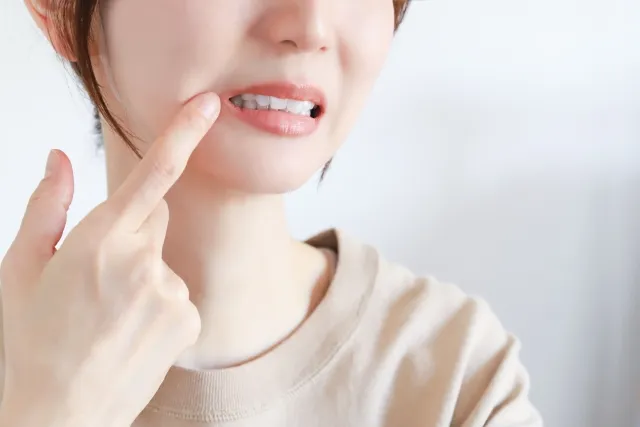

乾いた唾液の臭いをかぐ

手指を洗って舌の表面や歯と歯ぐきの境目を軽く触り、指先を数秒乾かしてから臭いを嗅ぎます。

乾燥させることで唾液中の揮発性硫黄化合物が濃縮され、臭いを感じ取りやすくなります。

健康な状態であれば、唾液に強い臭いが感じられることはほとんどありません。

指に強い腐敗臭や酸味を帯びた臭いが残る場合は、歯周病の進行が疑われるため、早めの受診が推奨されます。

口臭チェッカーを使う

市販の口臭チェッカーはセンサーに息を吹きかけるだけで口臭レベルを数値化してくれます。

視覚的に結果が分かるため、家族や友人に頼りにくい人でもセルフチェックしやすい点がメリットです。

ただし、家庭用機器は周囲の臭いにも反応しやすく精度が一定ではないため、測定する際は、食後や喫煙直後を避け、静かな環境で複数回試すと、より正確な結果が得られます。

数値が高いまま続く場合は、歯科医院の専門測定器で再評価すると原因がより明確になります。

細菌検査を受ける

歯科医院では唾液や歯垢を採取し、歯周病原因菌の種類と量を測定する細菌検査が受けられます。

揮発性硫黄化合物の発生源を科学的に特定できるため、治療計画や生活改善の指標としておすすめです。

検査結果で特定菌が多量に検出された場合、早期治療と徹底したホームケアを併用することで口臭の軽減が期待できるでしょう。

セルフチェックで不安を感じた場合は、迷わず歯科医に相談し、原因を突き止めたうえで対処することが大切です。

歯周病による口臭を改善するには?

歯周病による口臭を抑えるには、歯科での治療と日常のケア、そして定期的なクリーニングが必須です。

まずは歯科医院で歯周病の進行具合を確認し、歯周ポケットの洗浄や薬剤による治療を受けましょう。

そのうえで、正しい歯磨きを習慣として取り入れることが大切です。

歯と歯ぐきの境目を意識して丁寧に磨き、歯間ブラシやフロスも併用すると汚れの取り残しを減らせます。

さらに、3ヶ月に1回程度の頻度で歯科医院のクリーニングを受けることで、口内の衛生状態を良好に保てます。

治療・ケア・予防の3つを継続すれば、歯周病による口臭は着実に改善していきます。

口臭の陰に潜む歯周病を見逃さないために

歯周病による口臭は、放置すればするほど強くなり、生活や人間関係にも影響を及ぼします。

ガスや膿による悪臭は、セルフチェックや専門的な検査によって早めに確認しておくことが重要です。

正しい歯磨きや定期的なクリーニングを習慣化し、症状がある場合は早期に治療を受けることが重要です。

口臭の裏にある歯周病リスクを見逃さず、健やかな口元を維持しましょう。

コラム監修者

資格

- 医療法人社団世航会 理事長・歯学博士

- ICOI 国際インプラント学会 指導医

- UCLAインプラントアソシエーション理事

- JAID 常任理事

- 日本顎咬合学会 認定医

- 日本口腔インプラント学会所属

- 日本補綴歯科学会所属

- 日本歯科医師会 会員

- 東京都歯科医師会 会員

- 厚生労働省認定研修医指導医

略歴

- 1997年 明海大学 歯学部入学

- 2003年 同大学 卒業

- 2003年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野 博士課程 入学

- 2006年 顎咬合学会 特別新人賞

- 2007年 同大学院 修了 歯学博士所得

- 2007年 東京医科歯科大学 歯学部附属病院 医員

- 2007年 世田谷デンタルオフィス 開院

- 2008年 医療法人社団世航会 設立

- 2013年 明海大学歯学部 保存治療学分野 非常勤助教

- 2014年 明海大学歯学部 保存治療学分野 客員講師

- 2015年 昭和大学歯学部 歯科矯正学分野 兼任講師

- 2016年 明海大学歯学部 補綴学講座 客員講師

- 2020年 日本大学医学部 大学院医学総合研究科生理系 入学

- 2025年 同大学院 修了 医学博士取得

©︎2023 Sekoukai.世航会

都内21院展開!土日診療・当日予約可能!

医療法人社団世航会

医療法人社団世航会